“Uscito dalla scuola ideale di Giustino Fortunato, rivolse la sua attenzione di storico all'analisi delle strutture economiche, sociali e finanziarie del Mezzogiorno d'Italia” (Giovanni Caserta).

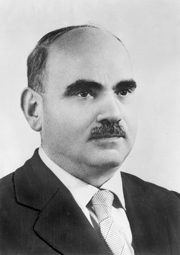

Raffaele Ciasca nacque a Rionero in Vulture il 26 maggio 1888 da Antonio e da Maria Donata Vucci. Era, la sua, famiglia modesta. Il padre, di origini contadine, aveva un avviato commercio di legname che trasformava in carbone vegetale. Famiglia fortemente legata alle tradizioni, profondamente religiosa, lavoratrice indefessa, patriarcale. Raffaele frequentò, dopo le elementari, il seminario di Ascoli Satriano (Foggia) e conseguì la licenza liceale presso il Ginnasio-Liceo “Salvator Rosa” di Potenza. Per la sua viva intelligenza e la passione per lo studio, fu subito notato dal senatore Giustino Fortunato che lo ebbe sempre caro e lo indirizzò amorevolmente verso studi impegnativi e di grande respiro. Raffaele Ciasca nacque a Rionero in Vulture il 26 maggio 1888 da Antonio e da Maria Donata Vucci. Era, la sua, famiglia modesta. Il padre, di origini contadine, aveva un avviato commercio di legname che trasformava in carbone vegetale. Famiglia fortemente legata alle tradizioni, profondamente religiosa, lavoratrice indefessa, patriarcale. Raffaele frequentò, dopo le elementari, il seminario di Ascoli Satriano (Foggia) e conseguì la licenza liceale presso il Ginnasio-Liceo “Salvator Rosa” di Potenza. Per la sua viva intelligenza e la passione per lo studio, fu subito notato dal senatore Giustino Fortunato che lo ebbe sempre caro e lo indirizzò amorevolmente verso studi impegnativi e di grande respiro.

Così il giovane Raffaele Ciasca, “Raffaeluccio”, come amava chiamarlo don Giustino, frequentò con profitto l’Università di Napoli e poi passò all’Istituto Superiore di Firenze ove si laureò brillantemente con la tesi: “L’origine del programma per l’opinione nazionale italiana del 1847-48”, pubblicata nel 1916. Opera poderosa, questa, che rimane tra i lavori di maggior interesse. Antonio Gramsci dal carcere, il 9 dicembre 1926, scrisse alla moglie Tatiana, chiedendo l’invio proprio questa poderosa opera dello storico di Rionero. Ciasca fu uomo di grande cultura, ricercatore appassionato, studioso profondo della storia del Mezzogiorno, sul quale aveva lungamente meditato, facendo tesoro degli insegnamenti di Giustino Fortunato e di Gaetano Salvemini. Ebbe come compagna di vita Carolina Rispoli (1893- 1991), letterata e scrittrice di Melfi, definita la “Matilde Serao della Basilicata”. Si può dire che l’esistenza di Raffaele Ciasca, il suo modo di fare cultura, può racchiudersi nella massima di André Gilde: “…porre la propria ambizione non già nel comandare, ma nel servire”. E la vita di Ciasca fu tutta dedicata a servizio della cultura, dello studio della sua terra, delle lotte contadine per il possesso della terra e il conseguimento di migliori condizioni di vita. Frutto di questi studi e ricerche, che spaziarono per quasi un cinquantennio, è la vastissima produzione di opere di cui citiamo alcune: “Il mezzogiorno d’Italia, anteriore alla Monarchia”, “Per la storia delle classi sociali nelle province meridionali”, “I fiorentini nella zona del Vulture”, “Riforme agrarie antiche e moderne”, “Il problema agrario in Basilicata”, “La lotta per la proprietà della terra”, “Il congresso mariano a Rionero in Vulture”, “Giustino Fortunato intimo”.

Nel 1911, in occasione del primo centenario dell’elevazione di Rionero a comune autonomo, pronunciò un discorso che ebbe vasta risonanza per l’accuratezza della ricerca storica sulle vicende della gente del Vulture. Durante la prima guerra mondiale fu ufficiale di Artiglieria e combattè sull’altipiano di Asiago; fu decorato di Croce di Guerra al V.M. Notoriamente antifascista, firmatario dei manifesti Croce e Salvemini, di protesta degli intellettuali dopo il delitto Matteotti, rimase a Cagliari sette anni, lasciando alla Sardegna uno strumento di lavoro inestimabile: la grande “Bibliografia sarda”. Dopo l’ultima guerra fu eletto senatore della repubblica nel Collegio di Melfi per la Democrazia Cristiana e rieletto senatore nel 1953 nella stessa circoscrizione. Ciasca fu uomo di grande signorilità, dalla squisita gentilezza del tatto, dalla sconfinata modestia, dalla semplicità dei modi. A distanza di oltre un trentennio dalla sua scomparsa (morì a Roma il 18 luglio 1975) i lucani, la zona del Vulture e Rionero in particolare non devono dimenticare l’impegno e l’azione del sen. Ciasca. La città fortunatiana, lo ricordiamo, assurse ad importante centro di studi grazie proprio all’opera del sen. Ciasca, suo illustre figlio. Infatti, a lui si deve l’istituzione della scuola media “Michele Granata”, del Liceo Ginnasio, dell’Istituto magistrale “Giustino Fortunato”, della Scuola Magistrale Statale (quella di Rionero era allora una delle otto esistenti in Italia). Ciasca insegnò in diverse università italiane (Messina, Cagliari, Genova, Roma), fu presidente dell’Istituto per L’Oriente del Centro Italo-Arabo, da lui fondato nel 1952. Nel 1958 fu nominato Presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: Fu tra i professori “benemeriti” dell’Università di Roma, Medaglia d’Oro per la Cultura, Accademico dell’Accademia dei Lincei. Per molti anni fu Presidente dell’Istituto Storico nazionale per l’Età moderna e contemporanea.

Dopo la morte di Angelo Ciasca, fratello del senatore e della consorte, deceduti senza figli, il palazzo cui vissero tutta la vita rimase disabitato. I nipoti, figli di Raffaele Ciasca e della signora Carolina Rispoli, da tempo si sono trasferiti a Roma. Il Comune di Rionero in Vulture lo prese in fitto per sistemarvi alcune classi della locale scuola media “Michele Granata” e a tale scopo rimase fino al 23 novembre 1980, quando, in seguito ai gravi danni riportati dal tremendo terremoto, risultò del tutto inagibile e bisognoso di grossi interventi di consolidamento e di ristrutturazione. Ne nacque una controversia fra gli eredi Ciasca e il comune di Rionero. S’intervenne allora con una copertura di emergenza del tetto che non eliminò del tutto l’infiltrazione dell’acqua e della neve, causando ulteriore degrado dell’edificio. Rimase così, in tale stato di abbandono, per anni, esposto alle intemperie, con continue infiltrazioni di acqua e di neve, Sicché il fabbricato ha subito gravissimi danni, e quello che non ha potuto la furia del terremoto, lo ha arrecato l’incuria degli uomini. Si pensò allora all’acquisto da parte del Comune dell’intero palazzo, riconosciuto d’interesse storico- urbanistico.

Sfruttando il “diritto di prelazione” acquisito dal Comune di Rionero, l’allora commissario prefettizio Francesco Maioli Scanderbeg nel 2005 lo strappò a una ditta di costruzioni che intendeva ristrutturarlo per farne delle abitazioni e locali commerciali.

Entrato nella disponibilità comunale e posto immediatamente sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Potenza, il Palazzo gentilizio necessitava da anni, come dimostrano le numerose segnalazioni acquisite dalla Polizia Municipale, di una messa in sicurezza generale. I lavori di ristrutturazione sono stati stimati in circa 2,5/3 milioni di euro: una cifra irragionevole in tempi di crisi economica.

E così oggi, a distanza di 35 anni dal terremoto, l’immobile pare del tutto irrecuperabile e, quello che è peggio, continua a costituire un grave pericolo per la pubblica incolumità. Tanto che il Comune ha ritenuto indispensabile prendere provvedimenti per evitare pericoli per i passanti. Si è, infatti, provveduto alla rimozione dei cornicioni e delle parti pericolanti, alla sistemazione e alla chiusura delle finestre del Palazzo stesso. Come finirà? Intanto il palazzo cade a pezzi.

Dopo la morte di Carolina Rispoli (1991) e dei figli di quest’ultima, Eugenio (1998) e Antonia (2001) resta vivente solo Amalia, purtroppo in non buone condizioni di salute, dello storico palazzo di Rionero e della sua memoria storica che ne sarà? Ogni volta che lo si guarda in questo stato pietoso di abbandono, ci piange il cuore.

|